サルサダンスの起源

サルサダンスは現在、世界で最も人気のあるパートナーダンスです。しかし、このダンスの起源に関する複雑な歴史を知っている人は少ないです。

このサルサの簡潔な歴史では、カリブ海の島々、特にキューバやプエルトリコから、今日のグローバルな現象に至るまで、世界で最も人気のあるラテンダンスの起源を探ります。

サルサダンスを発明したのは誰か?

サルサダンスを発明したのは誰か?これは、ダンスに興味を持つ多くの初心者が知りたい一般的な質問です。

簡単に言えば、サルサダンスを発明したのは誰でもありません。

サルサダンスは(他の多くのダンス形式と同様に)多くの年にわたり、以前のダンススタイルの混合とリミックス、そして数千人の異なるダンサーの独自の表現から有機的に進化しました。

今日でも、ダンスは形式化されておらず、新しいダンサーが新しい表現や動きを探求し続けています。

サルサは以前のダンスの混合として始まったため、サルサダンスがどのように進化したのかを完全に理解するには、まずその創造に影響を与えた以前のダンスを見ていく必要があります。

カリブ海における文化の混合

スペイン語で「サルサ」は「ソース」を意味し、その名前が示すように、サルサダンスと音楽は多くの異なる要素の混合です。

今日私たちが知っている独特のブレンドを作り出すために異なる要素が集まった場所は、カリブ海の島々、特にキューバとプエルトリコです。

ここでは、1500年代にアトランティック奴隷貿易の過程で、三つの非常に異なる文化が初めて混ざり合い始めました。

1) タイノ – 先住民族

ラテンダンスと音楽の最初の要素は、カリブ海の先住民であるタイノまたはタイノ・アラワクです。彼らはヒスパニックの征服以前にカリブ海に最初に住んでいた人々です。

タイノの人々の音楽やダンスについてはあまり知られていませんが、メロディーや構造はシンプルであり、マヨワカネスと呼ばれる木製のドラムや、マラカスに似たラトル、グイーラス(スクレイパー)、さまざまな種類のフルートや笛などの楽器が使われていたと考えられています。

これらの楽器の多くは、今日のサルサ音楽でも一般的に使用されています。

2) スペインの征服者たち

サルサダンスと音楽の二つ目の要素は、カリブ海の島々を最初に植民地化したスペインの文化です。

スペイン人は、特にパートナーダンスという新しい概念を持ち込みました。

ワルツのようなヨーロッパのパートナーダンスは、サルサダンスが今日知られているものに比べて、はるかに形式的で、直線的な姿勢を好みましたが、リードとフォロー、パートナーダンスの技術の基礎を提供しました。

スペイン人はまた、ギターなどの新しい楽器や、より複雑なメロディー、リズム、ボーカルのアレンジを導入しました。

3) アフリカの奴隷

初期のラテン音楽の最後の要素は、アフリカのリズムと動きであり、これはスペインによって奴隷労働の形でカリブ海に持ち込まれました。

アメリカ合衆国とは異なり、カリブ海に持ち込まれたアフリカの人々は、音楽やダンスを通じて独自の文化遺産を保持することができ、新しい芸術形式の発展に影響を与えました。

アフリカのダンスは、ヨーロッパのダンスとは異なり、より曲線的な形状、曲げた膝、そしてヒップや体の動きに重点を置いており、これはラテンダンスの特徴の一つとなっています。

アフリカの宗教もラテンダンスの発展に影響を与え、今日でもサルサダンスにヨルバ教からの動きが定期的に取り入れられています。

アフリカのドラム(コンガやボンゴ)やリズム(クラーベやトゥンバオ)もラテン音楽の発展に大きな影響を与えました。

これらの独特な要素は、初めてカリブ海の島々で集まり、数世代にわたって徐々に混ざり合い、今日私たちが知っているラテンダンスと音楽の基礎を築きました。

キューバ – ラテン音楽とダンスの中心地

カリブ海の多くの国々がラテン音楽とダンスの発展に貢献してきました。特にプエルトリコやドミニカ共和国ですが、サルサに最も影響を与えた国はキューバです。

20世紀初頭、キューバはラテン音楽の中心地でした。

サルサに直接つながる音楽やダンススタイル、例えばソン・クバーノ、チャ・チャ・チャ、マンボ、パチャンガ、グアラチャ、グアヒーラ、グアグアンコなどはすべてキューバで生まれました。

アメリカによるキューバの禁輸前、ラテンのダンスや音楽はキューバで生まれ、アメリカやメキシコに広まり、1950年代のチャ・チャ・チャやマンボの流行のように世界中に広がりました。

今日のサルサダンスで使用される多くの基本的な動きやつながりは、直接的にチャ・チャ・チャ、ソン、特にマンボから来ています。

マンボ – サルサの前駆体

すべてのラテンダンスの中で、サルサダンスと最も直接的な関係があるのはマンボです。

マンボ音楽は1930年代後半にキューバで生まれ、1950年代にはアメリカで流行しました。

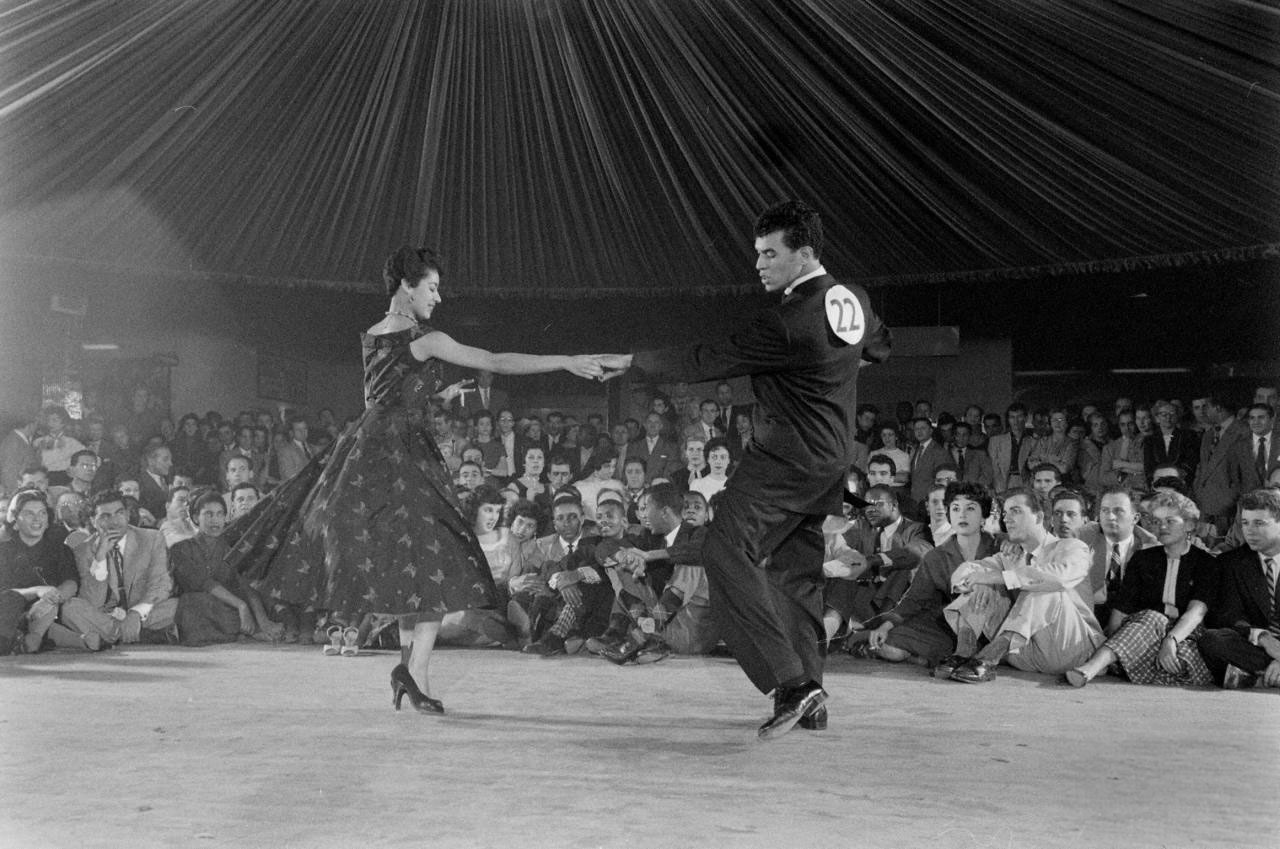

マンボのダンス形式と音楽は、著名なパラディウムボールルームでニューヨーク市でその頂点に達しました。

パラディウムボールルームでは、ダンサーたちが競い合い、才能を披露し、さまざまなダンス形式を混ぜ合わせた独自のダンススタイルを作り始めました。パラディウムではマンボのダンスレッスン(フランク・”キラー・ジョー”・ピロによって教えられた)が提供されましたが、ダンスの多くは即興で行われ、ダンサーたちは自分のダンス経験から引き出していました。

マンボの発展に影響を与えたダンスには、ソン、アフロ・キューバン・ルンバ、ダンソンなどのラテンダンスや、スウィング、ハッスル、バレエ、ジャズ、タップダンスなどのアメリカやヨーロッパのダンスが含まれます。

パラディウムボールルーム時代の最も有名で影響力のあるマンボダンサーには、オーディとマーゴ、ペドロ・アギラール(別名「キューバン・ピーター」)、ミリー・ドナイ、マンボ・エイセス(ジョー・センテノとアンディ・バスケス)、チャ・チャ・エイセスなどのグループが含まれます。

パラディウムはまた、著名なサルサミュージシャンであるティト・プエンテやティト・ロドリゲスが音楽スタイルを発展させ始めた場所でもありました。

パラディウムは1966年に閉鎖され、マンボの人気もその時期に低下しましたが、サルサの誕生の基礎を築きました。

サルサの誕生

今日私たちが知っている音楽とダンスを表すために「サルサ」という用語は、ファニアレコードの創設者であるジョニー・パチェコによって初めて採用され、普及しました。このグループは当時のキューバとプエルトリコのトップミュージシャンで構成されていました。

ジョニー・パチェコは「サルサ」という言葉をスパイシーな意味合いから選び、この用語は今日まで残っています。

最初はサルサはニューヨークスタイルのラテン音楽の傘の下の用語に過ぎませんでした(例えば、1950年代のティト・プエンテやティト・ロドリゲスのマンボの曲は、今日ではサルサとして分類されています)が、徐々に独自の音楽ジャンルへと進化しました。

サルサは急速にラテンアメリカ人の間で最も人気のある音楽形式となり、すぐにラテン系の基盤を超えて世界中のリスナーに広がり、ファニアはヨーロッパ、アジア、アフリカを含む世界中をツアーしました。

サルサダンスは、サルサ音楽を動きで表現する方法として有機的に進化し、マンボ時代に発展した多くの動きや技術を取り入れ、スウィング、ラテン・ハッスル、タップダンスなどの他のダンス形式も取り入れました。

サルサダンスは長年「ストリートダンス」として、正式なルールがなく、人々は音楽に合わせて自由に表現していましたが、サルサ音楽の人気が高まるにつれて、ダンスインストラクターが正式なルールとカリキュラムを持つサルサダンスレッスンを提供し始めました。

初期のサルサインストラクターの中で最もよく知られているのは、エディ・トーレスで、「マンボキング」として知られ、ティト・プエンテと共演し、サルサの指導ビデオを最初にリリースした一人です。エディ・トーレスはニューヨークの多くのトップダンサーを育成し、今日でもサルサダンスの中心地の一つとなっています。

エディ・トーレスは、サルサオン2を教え、カウントの2拍目でブレイクステップが行われるスタイルで、キューバのソンや多くのダンサーがマンボを踊った方法に似ています。

このため、サルサオン2は「ニューヨークスタイル」のサルサとして知られるようになりましたが、サルサの人気が世界中に広がるにつれて、他の異なるスタイルのサルサも進化し始めました。

サルサダンスの異なるスタイル

世界中のダンサーによって開発された多くの異なるスタイルのサルサダンスがあります。

サルサオン1 – LAスタイルサルサ

最も人気のあるスタイルの一つは、サルサオン1、別名LAスタイルサルサで、ロサンゼルスで普及しました。

バスケス兄弟(フランシスコ、ルイズ、ジョニー・バスケス)がこのスタイルの開発と普及に寄与したとされています。

オン1サルサでは、オン2サルサとは異なり、ブレイクステップが音楽の最初のビートで行われ、スウィングダンスや他の人気のある西洋のダンスにより近いです。

多くの初心者ダンサーは、音楽の最初のビートを見つけて踊る方が、2拍目よりも簡単だと感じるため、サルサオン1は今日世界中で最も人気のあるサルサの形態となっています。

キューバンサルサ – ルエダ・デ・カジノ

もう一つの独特なスタイルのサルサはキューバンスタイルサルサです。キューバンサルサは、LAスタイルサルサと同様にオン1で踊られますが、ニューヨークやLAスタイルサルサのように直線的ではなく、スウィングダンスのように円を描いて踊ります。

キューバンサルサダンスは、よりアフリカ的な動きを取り入れていますが、アフロの動きはオン1やオン2のサルサにも徐々に取り入れられています。

キューバで発展した独特のサルサダンス形式には、ルエダ・デ・カジノまたはサルサ・ルエダがあり、これはすべてのダンサーが円を描いて踊り、単一のリーダーが呼びかける動きを実行する同期したグループダンスです。

コロンビアンサルサ – サルサ・カレーニャ

最も独特なサルサの形態はコロンビアンサルサ、別名サルサ・カレーニャまたはカリスタイルサルサ(最も人気のあるカリ市にちなんで名付けられました)です。

サルサ・カレーニャは、コロンビアの国民的なダンスであるクンビアや他のコロンビアのフォークダンスから進化しました。円を描いて踊られ、キューバンサルサに似ていますが、キックやフリック、その他の迅速な動きを取り入れています。

コロンビアンサルサは、その速さで知られており、クラブのダンサーたちがレコードを早回しにして、複雑なステップを最も早く踊ることを競い合った結果生まれました。

コロンビアンサルサはコロンビア国内で非常に人気があり、多くの祭りや競技会がありますが、母国以外ではあまり踊られていません。

サルサコングレス – スタイルの混合

サルサの異なるスタイルは、ダンスの初期に地理に基づいて主に独立して進化しました(ただし、いくつかの混合はありました)。

しかし、1997年に最初のサルサコングレスが組織されることで、その状況は変わり始めました。これは、ワークショップ、パフォーマンス、競技会を含む数日間のサルサフェスティバルです。

最初のサルサコングレスはプエルトリコでエリ・イリザリーによって組織され、19カ国から数百人のダンサーが参加しました。

世界中から多くのダンサーが参加したことで、多くのダンサーが初めて他のスタイルのサルサダンスに出会い、自分たちのダンススタイルが互換性がないことに気付きました。これにより、サルサダンススタイルの標準化が始まり、あまり人気のないスタイルの統合が進みました。

サルサコングレスは、サルサプロモーターのアルバート・トーレスのおかげで、2000年代に急速に人気が高まりました(彼はプエルトリコでの最初のサルサコングレスを促進しました)。現在、世界中のほぼすべての大陸で毎年100以上のコングレスが開催されています。

これにより、スタイルの継続的な混合が進み、オン1とオン2のダンサーがキューバンサルサの要素を取り入れたり、コロンビアのダンサーが直線的な動きを取り入れたり、多くのダンサーが世界中の人々と踊るために複数のスタイルのサルサを学ぶようになりました。

現代

サルサは常にダンスの混合であり、今日でもそれは真実です。

サルサコングレスに加えて、21世紀のインターネットの成長により、YouTubeやInstagramなどのサイトを通じて、世界中の人々がすべてのスタイルのサルサにアクセスできるようになりました。

世界中のサルサダンサーは、異なるダンススタイルを混ぜ、リミックスし、組み合わせて独自のダンス表現を作り続けています。現在、より正式なサルサ指導が行われていますが、世界中のインストラクターによって教えられるさまざまなアプローチもあります。

サルサパフォーマンスはサルサコングレスや正式なサルサダンス競技会のおかげで人気が高まり、インターネットの媒体はサルサの新しい表現を提供していますが、多くの人々は依然として社交的な側面を楽しんでいます。

サルサは常に進化し続ける芸術形式であり、これが今日でも人気があり、関連性を持ち続ける理由の一つかもしれません。

サルサダンスの起源に関するこの簡潔な歴史を楽しんでいただけたことを願っています!何か見落としたことや、この素晴らしくダイナミックなダンスについて質問があれば、コメントでお知らせください!

コメントを残す